Marcel Proust y el tiempo en estado de pureza

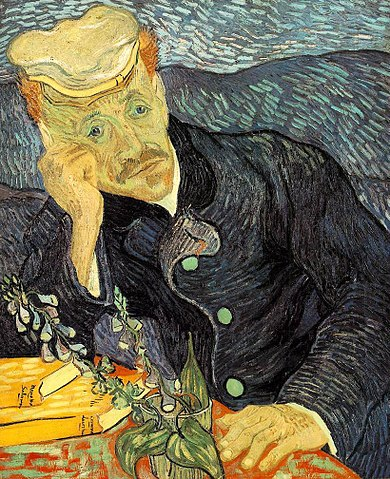

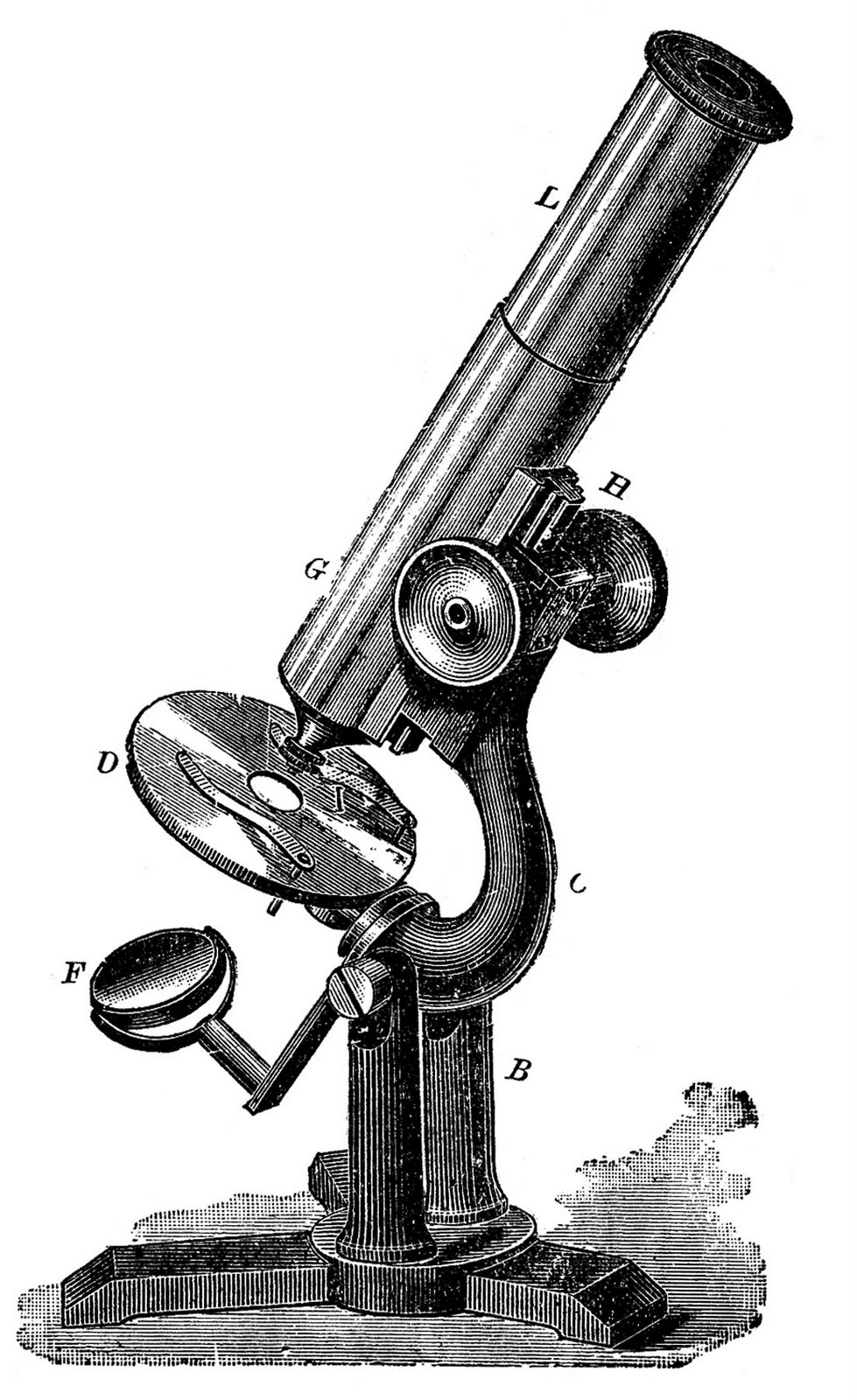

Era uno de esos hombres que además de una carrera científica en la que han triunfado brillantemente, poseen una cultura muy distinta, literaria y artística, que su especialidad profesional no utiliza, pero que beneficia a su conversación. Más letrados que muchos literatos, … …, dotados de más “facilidad” que muchos pintores, imaginan que la vida que llevan no es la que les hubiera convenido, y aportan a sus ocupaciones positivas ya una indiferencia mezclada de fantasía, ya una aplicación continua y altiva, desdeñosa, amarga y concienzuda.

Mi tía había alejado poco a poco a todos los otros visitantes porque, a sus ojos, cometían el error de figurar en una de las dos categorías de gente que detestaba. Unos –los peores y de los que se había deshecho primero- eran los que le aconsejaban “no prestarse tanta atención” y que profesaban, aunque fuera negativamente y manifestándola sólo por silencios de desaprobación, o sonrisas incrédulas, la doctrina subversiva de que un paseíto por el sol y un bife jugoso (a ella que conservaba catorce horas seguidas en el estómago dos malos sorbos de agua de Vichy), serían más beneficiosos que la cama y los medicamentos. La otra categoría la formaban las personas que tenían el aire de suponer que estaba más gravemente enferma de lo que ella misma creía, que estaba tan enferma como decía estarlo. Así, aquellos a quienes se había permitido subir tras algunas vacilaciones y la oficiosas instancias de Françoise y que, en el curso de la visita, habían mostrado hasta qué punto eran indignos del favor acordado al arriesgar tímidamente un “¿no cree usted que si se sacudiera un poco con este buen tiempo…? o cuando, por el contrario, cuando ella había dicho “estoy mal, muy mal, esto es el fin, mis queridos amigos”, le habían respondido: ¡Ah, cuando no se tiene salud!... Pero seguramente podrá usted seguir tirando”, éstos, tanto los unos como los otros, podían estar seguros de no ser recibidos nunca más.

…

En suma, mi tía exigía a la vez que se aprobara su régimen, que la compadecieran por sus sufrimientos, y que la tranquilizaran respecto al porvenir.

Porque al fondo permanente de huevos, de costillas, de papas, confituras, bizcochos que ya ni siquiera nos anunciaba, Françoise añadía –con arreglo al trabajo de los campos y los huertos, los frutos de la pesca, los azares del comercio, la cortesía de los vecinos y su propio genio, de tal modo que nuestro menú era como esas cuatro hojas que se esculpían en el siglo XVIII en los portales de las catedrales y que reflejaban el ritmo de las estaciones y los episodios de la vida-: un mero porque la pescadera le había garantizado que era fresco, un pavo porque había visto uno muy lindo en el mercado de Roussainville-le-Pin, cardos a la médula porque todavía no los había preparado de esa manera, una pierna de carnero asada porque el aire libre da apetito y el carnero tendría tiempo de bajar antes de las siete, espinacas para variar, damascos, porque todavía eran una rareza, grosellas, porque ya no iba a haberlas dentro de quince días, frambuesas, porque Monsieur Swann las había traído expresamente, cerezas, porque eran las primeras que daba el cerezo del jardín después de dos años, queso a la crema, porque a mí me gustaba mucho antes, un pastel de almendra, porque lo había encargado en la víspera, y un bollo porque nos tocaba a nosotros ofrecerlo. Cuando todo esto estaba terminado, compuesto expresamente para nosotros, pero especialmente dedicado a mi padre, que era aficionado, una crema de chocolate, atención personal de Françoise, nos era ofrecida, fugitiva y leve como una obra de circunstancia en la que hubiera puesto todo su talento. Quien se hubiera negado a probarla diciendo: “He terminado, no tengo hambre”, habría descendido a la categoría de esos groseros que, incluso cuando un artista les regala una de sus obras, se fijan en el peso y la materia, cuando lo que vale en ella es la intención y la firma. Y dejar una gota en el plato hubiera sido mostrar tanta descortesía como levantarse antes del fin de un trozo musical en las narices del compositor.

Pero todos los sentimientos que nos hacen experimentar la dicha o el infortunio de un personaje real se producen en nosotros por intermedio de una imagen de esa dicha o de ese infortunio; la ingeniosidad del primer novelista consistió en comprender que, como en el conjunto de nuestras emociones la imagen es el único elemento esencial, la simplificación que consiste en suprimir pura y simplemente los personajes reales, habría de ser un perfeccionamiento decisivo. Un ser real, por muy profundamente que simpaticemos con él, está en buena parte perdido para nuestros sentidos, es decir, nos parece opaco, y ofrece un peso muerto que nuestra sensibilidad no puede levantar. Si le sucede una desgracia, es sólo en una parte de la noción total que tenemos de él que podremos sentirnos conmovidos; más aún, es sólo una parte de la noción total que él tenga de sí mismo que podrá sentirse conmovido. El descubrimiento del novelista ha sido la idea de reemplazar esas partes impenetrables para el alma por una cantidad igual de partes inmateriales, es decir, que pueden ser asimiladas por nuestra alma. ¿Qué importa pues, que las acciones, las emociones de esos seres de un nuevo género nos parezcan como verdaderas, ya que las hemos hecho nuestras, ya que es en nosotros que se producen, que tienen bajo su dependencia, mientras pasamos febrilmente las páginas del libro, la rapidez de nuestra respiración y la intensidad de nuestra mirada?

Tardamos mucho en reconocer, en la fisonomía particular de un nuevo escritor, el modelo que lleva el nombre de “gran talento” en nuestro museo de ideas generales. Justamente porque esta fisonomía nos es nueva, no le encontramos mucho parecido con eso que llamamos talento. Preferimos hablar de originalidad, encanto, delicadeza, fuerza; y después, un día, nos damos cuenta que justamente todo eso es el talento.

La creencia de que un ser participa de una vida desconocida a la que su amor nos hará entrar es todo lo que exige el amor para nacer, a lo que más se aferra, lo que le hace desdeñar el resto. Incluso las mujeres que sólo pretenden juzgar a un hombre por su físico, ven en él la emanación de una vida especial. Por eso les gustan los militares, los bomberos; el uniforme las hace ser menos difíciles para el rostro; creen besar, bajo la coraza, un corazón diferente, aventurero y tierno; y un soberano joven, un príncipe heredero, para realizar las conquistas más halagadoras en los países extranjeros que visita, no necesita el perfil regular que tal vez fuera indispensable a un corredor de bolsa.

Y como ese himenóptero observado por Fabre, la avispa excavadora que, para que su cría tenga carne fresca que comer después de su muerte, llama a la anatomía en ayuda de la crueldad y, tras capturar gorgojos y arañas, les agujerea con una sabiduría y una habilidad maravillosas el centro nervioso del que depende el movimiento de las patas, aunque no las otras funciones de la vida, de modo que el insecto paralizado junto al cual deposita sus huevos ofrezca a las larvas cuando salgan, una presa dócil, inofensiva, incapaz de huir o resistir, en modo alguno podrida, Françoise (ama de llaves)encontraba, para servir a su voluntad permanente de volver la casa insoportable a todo criado, tretas tan sabias y tan despiadadas que, muchos años después, nos enterábamos que, si ese verano habíamos comido casi diariamente espárragos, era porque su olor daba a la pobre muchacha de la cocina, encargada de pelarlos, unas crisis de asma tan violentas que finalmente se vio obligada a irse.

Y sepa usted, hijo mío, que llega una hora en la vida, de la que está usted aún muy lejos, en que los ojos cansados no toleran más que una luz, la que una noche como ésta prepara y destila con la oscuridad, en que los oídos no pueden escuchar más música que la que ejecuta el claro de luna en la flauta del silencio.

…nunca conocemos más que las pasiones de los otros, y lo que llegamos a saber de las nuestras sólo de ellos podemos saberlo.

A media altura de un árbol incierto, un pájaro invisible se ingeniaba para que el día pareciera más corto, exploraba con una nota prolongada la soledad que lo rodeaba, pero percibía de ella una réplica tan unánime, un choque de vuelta tan redoblado de silencio y de inmovilidad que se hubiera dicho que acababa de detener para siempre el instante que había tratado de hacer más fugaz.

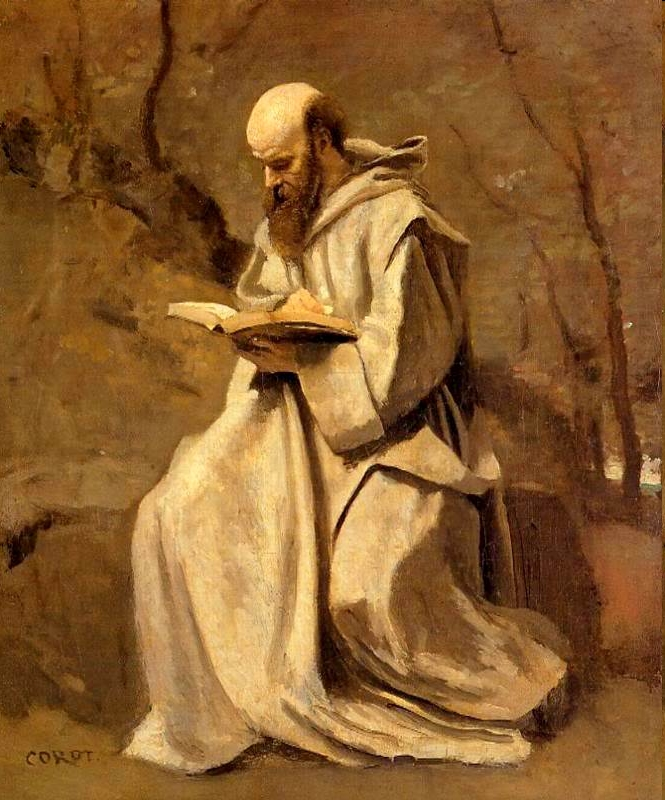

Lo que había comenzado para ella –sólo que más temprano de lo que suele ser habitualmente- era ese gran renunciamiento de la vejez que se prepara para la muerte, se envuelve en su crisálida, y que podemos observar al fin de las vidas que se prolongan demasiado, incluso entre antiguos amantes que se han amado mucho, entre amigos unidos por los lazos más espirituales y que a partir de cierto año dejan de hacer el viaje o la salida necesaria para verse, cesan de escribirse y saben que ya no se comunicarán más en este mundo.

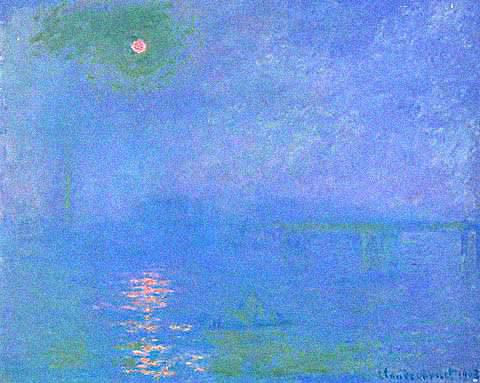

A veces, en el cielo de la tarde pasaba la luna blanca como una nube, furtiva, sin brillo, como una actriz a la que no ha llegado de hora de actuar y que, desde la platea, en traje de calle, mira unos momentos a sus camaradas, esfumándose, sin querer que le presten atención.

Los hechos no penetran en el mundo en que viven nuestras creencias, no las han hecho nacer y no las destruyen; pueden infligirles los más constantes desmentidos sin debilitarlas, y un alud de desdichas o de enfermedades que se suceden sin interrupción en una familia no las hará dudar de la bondad de Dios, o del talento de su médico.

La mayoría de las pretendidas traducciones de lo que hemos sentido, no hacen más que quitárnoslo de encima, haciéndolo salir de nosotros, en una forma indistinta, que no nos enseña a conocerlo.

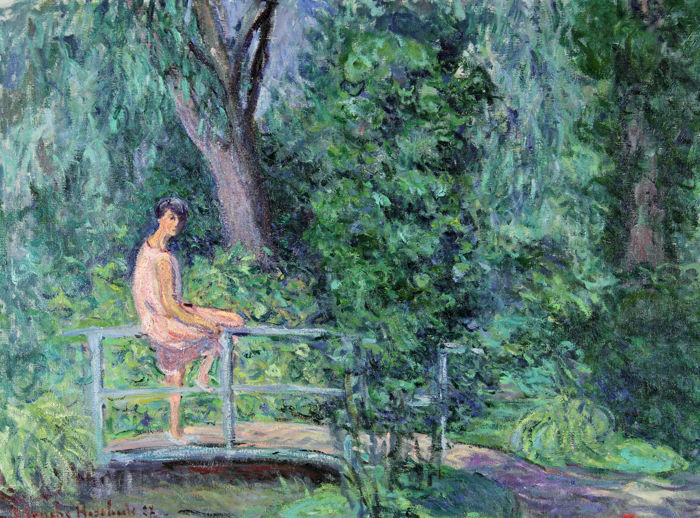

Pero si el deseo de que apareciera una mujer añadía en mí a los encantos de la naturaleza algo más exaltante, los encantos de la naturaleza, a su vez agradaban lo que hubiera podido tener de restringido el encanto de la mujer. Me parecía que la belleza de los árboles era la de ella, y que el alma de aquellos horizontes, de la aldea de Roussainville, de los libros que leía aquel año me iba a ser dada con su beso; y mi imaginación, cobrando fuerzas al contacto de mi sensualidad, y mi sensualidad extendiéndose a todos los terrenos de mi imaginación, hacían que mi deseo no tuviera límites. Y es que también –como sucede en esos momentos de ensueño en medio de la naturaleza en que, al quedar suspendida la acción de la costumbre y puestas de lado nuestras nociones abstractas de las cosas, creemos con una fuerza profunda en la originalidad, en la vida individual del lugar en que nos encontramos- la paseante que atraía mi deseo me parecían que no era un ejemplar cualquiera de ese tipo general: la mujer, sino un producto necesario y natural del suelo. Porque en esa época, todo lo que no era yo, la tierra y los seres, me parecía más precioso, más importante, dotado de una existencia más real de lo que podía parecerle a un hombre ya hecho. Y no separaba la tierra y los seres. Sentía deseo por una campesina de Méséglise o de Roussainville, por una pescadora de Balbec, como sentía deseo de Méséglise o de Balbec.

Podía suponerlo con tanta más facilidad… porque todavía estaba y estaría mucho tiempo en la edad en que todavía no se ha abstraído el placer de poseer a las mujeres diferentes de las personas que lo ofrecen, y no se las ha reducido a una noción general que las hace considerar como instrumentos intercambiables de un placer siempre idéntico. Ni siquiera existe aislado, separado y formulado en la mente como finalidad que se persigue al acercarse a una mujer, como causa de la turbación previa que se siente. Apenas se sueña en él como un placer que se tendrá; decimos más bien que es el encanto de ella, porque no pensamos en nosotros mismos, sino en salir de nosotros mismos. Oscuramente esperado, inmanente y oculto, lleva él solo a tal paroxismo, en el momento de realizarse, los otros placeres que nos causaron las miradas dulces, los besos de la mujer que está a nuestro lado, que se nos representa como una especie de transporte de gratitud por la bondad de corazón de nuestra compañera, y por su conmovedora predilección por nosotros que medimos por el bienestar y la dicha con que se nos colma.

Los sádicos del estilo de mademoiselle Vinteuil son seres tan puramente sentimentales, tan naturalmente virtuosos, que incluso el placer sensual les parece algo malo, privilegio de los malvados. Y cuando se conceden a sí mismos entregarse a él un momento, es en la piel de los malos que procuran entrar y hacer entrar a su cómplice, para tener la ilusión de haberse evadido de su alma escrupulosa y tierna hacia el mundo inhumano del placer.

No era el mal lo que le daba la idea del placer, lo que le parecía agradable; era el placer lo que le parecía malo. Y, como cada vez que se entregaba a éste lo acompañaba con los malos pensamientos que el resto del tiempo estaban ausentes en su alma virtuosa, acababa por encontrar en el placer algo diabólico, por identificarlo con el Mal.

…para ver…, al río que se paseaba vestido, de azul celeste entre las tierras negras y desnudas, acompañado tan sólo por una bandada de cuclillos prematuros y de primaveras adelantadas, mientras que acá y allá una violeta de pico azul doblegaba su tallo por el peso de la gota de aroma que tenía en su cucurucho. El Pont-Vieux desembocaba en un sendero de sirga que en este lugar se tapizaba en verano con el follaje azul de un avellano, a cuya sombra se había enraizado un pescador con sombrero de paja.

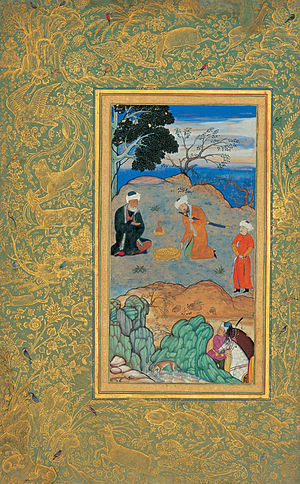

…sin poder pronunciar completamente su bonito nombre de príncipes de cuentos de hadas franceses, llegados hacía ya muchos siglos del Asia, pero que habían hecho para siempre su patria en el pueblo, contentos de aquel modesto horizonte, satisfechos del sol y de la orilla del río, fieles a la vista de la estación del tren, y guardando, sin embargo, como algunas de nuestras viejas telas pintadas, en su simplicidad popular, un poético fulgor oriental.

Condes de Combray, tenían a Combray en medio de su nombre y de su persona, y sin duda había en ellos aquella tristeza extraña y piadosa, característica de Combray; propietarios de la aldea, pero no de una casa en particular, y vivían sin duda afuera, en la calle, entre el cielo y la tierra…

Provenía de que yo nunca había estado en guardia y, cuando pensaba en madame de Guermantes, la imaginaba con los colores de un tapiz o un vitral, en otro siglo, de otra manera que el resto de los mortales. Nunca había supuesto que pudiera tener la cara roja, una chalina lila como madame de Sazerat, y un corte de cara que me recordaba de tal modo a personas que había visto en casa, que me rozó la sospecha, para disiparse por otra parte en seguida, de que aquella dama, en su principio generador, en todas sus moléculas, no era quizás sustancialmente la duquesa de Guermantes, sino que su cuerpo, ignorando el nombre que le habían aplicado, pertenecía a cierto tipo femenino que incluía también a las mujeres de los médicos y los comerciantes.

“¡Es eso, no es nada más que eso madame de Guermantes!”, decía la cara atenta y atónita con que yo contemplaba aquella imagen que, naturalmente, no tenía ninguna relación con las que, con el mismo nombre de madame de Guermantes, habían aparecido tantas veces en mis sueños, porque ella, ella no había sido, como las otras, formada arbitrariamente por mí, sino que se me había presentado ante los ojos por la primera vez, hacía apenas un instante, en la iglesia; no era de la misma naturaleza, no se la podía colorear a voluntad como las que se dejaban empapar por el tono anaranjado de una terminación; era tan real que todo, hasta el granito inflamado al costado de la nariz, certificaba su sometimiento a las leyes de la vida, como , en una apoteosis de teatro, un pliegue del vestido de un hada, un temblor de su meñique, denunciaban la presencia material de una actriz viva cuando estábamos seguros de no tener ante los ojos más que una simple proyección luminosa.

Vuelvo a ver todavía, por encima de su chalina lila, sedosa e inflada, el suave asombro de aquellos ojos a los que había añadido, sin atreverse a destinarla a nadie, pero para que todos participaran de ella, una sonrisa algo tímida de soberana que parece disculparse ante sus vasallos y amarlos.

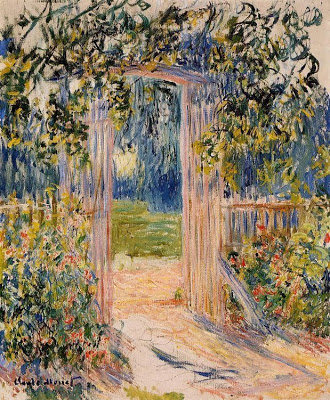

Las flores que jugaban entonces en la hierba, el agua que corría bajo el sol, todo el paisaje que rodeó su aparición continúa acompañando su recuerdo con un rostro inconsciente o distraído; y verdaderamente, cuando eran contempladas largo tiempo por aquel humilde transeúnte, por aquel niño que soñaba –como lo es un rey por un memoralista perdido entre la multitud-, ese rincón de la naturaleza, ese extremo del jardín no podían saber que iba a ser gracias a él que serían llamados a sobrevivir hasta en sus particularidades más efímeras; y, sin embargo, ese perfume de espinos que se demora a lo largo de ese seto donde las rosas silvestres lo reemplazarán muy pronto, ese ruido sin eco sobre el balasto de un sendero, esa burbuja formada en una planta acuática por el agua del río y que estallaba en seguida, mi exaltación los ha mantenido y los ha hecho atravesar muchos años sucesivos, mientras que alrededor de los caminos se han ido borrando y han ido muriendo aquellos que los recorrían y el recuerdo de quienes los recorrían.

Del mismo modo que no es a otro hombre inteligente que un hombre inteligente tendrá miedo de parecer tonto, no es por un gran señor sino por un rústico que un hombre elegante debe temer que su elegancia no sea reconocida. Las tres cuartas partes de los alardes de inteligencia y las mentiras de vanidad que se prodigan desde que el mundo existe por personas que, al hacerlo, se rebajan, han sido dedicadas a los inferiores.

Swann no trataba de encontrar bonitas a las mujeres con quienes pasaba casi todo su tiempo, sino de pasar su tiempo con las mujeres que había empezado por encontrar bonitas.

En esa época de la vida ya se ha sido tocado varias veces por el amor que ya no evoluciona según sus propias leyes desconocidas y fatales, ante nuestro corazón atónito y pasivo. Vamos en su ayuda, lo engañamos con el recuerdo, con la sugestión. Al reconocer uno de sus síntomas, recordamos, hacemos renacer los otros. Como poseemos su canción grabada toda entera en nosotros, no necesitamos que una mujer nos diga el comienzo –lleno de la admiración que inspira la belleza- para descubrir la continuación. Y si empieza por el medio –allí donde los corazones se acercan, donde sólo se habla de existir el uno para el otro- tenemos demasiada costumbre de esta música para unirnos en seguida a nuestra compañera en el pasaje en que nos aguarda.

“…Qué divertido debe ser andar entre libros, meter la nariz en viejos papeles” –había añadido, con el aire de contentamiento consigo misma que adopta una mujer elegante para afirmar que su gozo es entregarse sin miedo de ensuciarse a una tarea no muy limpia, como cocinar, “poniendo una misma las manos en la masa”.

El doctor Cottard no sabía nunca de manera cierto cómo debía contestar a su interlocutor, si éste quería reír o estaba serio. Y por si acaso añadía a todas sus expresiones de fisonomía la oferta de una sonrisa condicional y provisoria, cuya finura expectante iba a disculparlo del reproche de ingenuidad si la frase que le había dirigido era graciosa. Pero como tenía que enfrentar la hipótesis opuesta, no dejaba que la sonrisa se afirmara netamente sobre su cara, y se veía flotar allí una incertidumbre perpetua, en la que se leía la pregunta que no se atrevía a hacer: “¿Dice usted eso en serio?”

-Ah, bueno, bueno, estamos- dijo, con el tono de un aduanero, desconfiado un momento antes, pero que, después que uno ha dado las explicaciones, nos da el visto bueno y nos deja pasar sin abrir las maletas.

Acerca de la frase de la sonata de Vinteuil:

…había renunciado al proyecto de que un artista le tocara la sonata entera, de la que sólo siguió conociendo aquella parte. ¿Qué falta hace el resto? –decía ella- es nuestro trozo”. E incluso sufría al pensar que en el momento en que pasaba tan cercana y, sin embargo, en el infinito, si bien se dirigía a ellos, no los conocía, y lamentaba casi que la frase tuviera un significado, una belleza intrínseca y fija, extraña a ellos, como las joyas regaladas, o incluso en las cartas escritas por una mujer amada, odiamos las aguas de la gema y las palabras del lenguaje por no estar hechas únicamente con la esencia de una relación pasajera y de un ser particular.

Aquel té, en efecto, pareció a Swann algo precioso, como a ella misma, y el amor tiene tal necesidad de encontrar una justificación, una garantía de duración en placeres que sin él no existirían y que terminan con él que, cuando la dejó a las siete para regresar a su casa y vestirse, durante todo el viaje que hizo en el coche, no pudiendo contener la alegría que le había dado esa tarde, se repetía: “Sería muy agradable tener una personita que le da a uno, en su casa, eso que es tan raro: un buen té”. Una hora después recibió una nota de Odette y reconoció en seguida aquella letra grande en la cual una afectación de rigidez británica imponía una apariencia de disciplina a caracteres informes, que hubieran significado quizás para ojos prevenidos el desorden del pensamiento, la insuficiencia de la educación, falta de franqueza y de voluntad. Swann había olvidado su cigarrera en casa de Odette. “¡Ojalá se hubiera usted olvidado también el corazón: yo no se lo habría devuelto!”

…el ideal es inaccesible, y la dicha mediocre.

Las palabras “obra florentina” hicieron un gran favor a Swann. Le permitieron, como un título nobiliario, hacer penetrar la imagen de Odette en un mundo de sueños al cual ella no había tenido acceso hasta entonces, y donde se impregnó de nobleza. Y en tanto que la vista puramente carnal que tenía de aquella mujer renovaba perpetuamente sus dudas sobre la calidad de su rostro, de su cuerpo, de toda su belleza, debilitando su amor; las dudas fueron destruidas y el amor asegurado cuando tuvo en su lugar, como base, el terreno de una estética segura; sin contar que el beso y la posesión que parecían naturales y mediocre si le eran concedidos por una carne castigada, al coronar la adoración de una pieza de museo le parecieron sobrenaturales y deliciosos.

Al ver que ella ya no estaba en el salón, Swann sintió dolor en el corazón; tembló al sentirse privado de un placer que medía por la primera vez, porque había tenido hasta ese momento la certeza de encontrarla cuando quería, cosa que disminuye todos los placeres y hasta nos impide medir su magnitud.

De todas las formas de producirse el amor, de todos los agentes de diseminación del mal sagrado, uno de los más eficaces es ese gran torbellino que a veces pasa sobre nosotros. Entonces la suerte está echada: el ser con el cual nos complacemos en ese momento es el que vamos a amar. Ya ni siquiera es necesario que nos haya gustado hasta entonces tanto o más que otros. Lo que hacía falta es que nuestro gusto por él se volviera exclusivo. Y esta condición se realiza cuando -en el momento que nos hace falta- la búsqueda de los placeres que su compañía nos da ha sido sustituida bruscamente en nosotros por un deseo ansioso, que tiene por objeto ese mismo ser, un deseo absurdo, que las leyes del mundo vuelven imposible de satisfacer y difícil de curar: el deseo insensato y doloroso de poseerlo.

Quizás también Swann fijaba sobre el rostro de Odette aún no poseída, ni siquiera besada por él, que veía por última vez, la mirada con la cual, un día de partida, queremos llevar un paisaje que vamos a dejar para siempre.

Y sucede con frecuencia a gente más valiosa que Swann, a un sabio, a un artista, cuando es apreciado por quienes lo rodean, que el sentimiento que la superioridad de su inteligencia ha impuesto a ellos no es la admiración por sus ideas, ya que no las entienden, sino el respeto por su bondad.

A los que les gustaban los cacharros, los versos, despreciaban los cálculos mezquinos y soñaban con el honor y el amor, ella consideraba superiores al resto de la humanidad. No era necesario que tuvieran esos gustos de veras: bastaba que los proclamaran; un hombre que le había confesado en una comida que le gustaba vagar, ensuciarse los dedos en viejas tiendas y que no creía ser apreciado en este siglo comercial, porque no se preocupaba de sus intereses, y que por eso se consideraba de otros tiempos, ella volvió diciendo: “Es un espíritu adorable. ¡Qué sensibilidad! ¡Nunca lo sospeché!” Y sintió por él una súbita e inmensa amistad. Pero, por el contrario, aquellos que, como Swann, tenían esos gustos, pero no hablaban de ellos, la dejaban fría. Sin duda estaba obligada a confesar que a Swann no le interesaba el dinero, pero añadía, con aire enfurruñado: “Pero en él no es lo mismo”; y, en efecto, lo que seducía a su imaginación no era la práctica del desinterés, sino su vocabulario.

Hasta aquel momento, como en tantos hombres cuyo gusto por el arte se desarrolla independientemente de la sensualidad, una curiosa dicotomía había existido entre las satisfacciones que daba a uno y a otra, gozando en compañía de mujeres cada vez más groseras y de obras de arte más y más refinadas, llevando a una sirvientita a un palco enrejado para ver la representación de una pieza decadente que tenía ganas de oír, o a la exposición de un pintor impresionista, persuadido además que una mujer de mundo cultivada no hubiera comprendido más, pero no hubiera sabido callarse con tanta gracia.

… como el valor de sostener las propias opiniones parece un cálculo y una cobardía a aquellos contra quienes las sostenemos…

Hay autores originales que excitan la ira del público con la más leve audacia, sólo porque antes no halagaron sus gustos presentándole los lugares comunes a que está acostumbrado…

Y la voluptuosidad de estar enamorado, de no vivir más que de amor, en la que muchas veces no creía, aumentaba el valor por el precio que, como diletante de las sensaciones inmateriales, le costaba –lo mismo que vemos a personas que no saben si el espectáculo del mar y el ruido de las olas son hermosos, convencerse de que así es y de que tienen un gusto exquisito y desinteresado cuando tienen que pagar cien francos diarios por el cuarto de hotel que les permite gozar de esas bellezas-.

… pero, desde que había percibido que para muchos hombres Odette era una mujer deslumbrante y deseable, el encanto que tenía para ellos el cuerpo de ella, había despertado un deseo doloroso de dominarla enteramente en las más mínimas partes de su corazón.

Ya a punto de golpear las persianas, tuvo un momento de vergüenza al pensar que Odette iba a enterarse de que había tenido sospechas, de que había vuelto a apostarse allí en la calle. Ella le había hablado muchas veces del horror que le inspiraban los celosos, los amantes que espían. Lo que iba a hacer era muy torpe, tal vez iba a hacerse detestar de allí en adelante, mientras que en aquel instante, cuando todavía no había golpeado, tal vez ella aún lo quería, aunque lo estuviera engañando.

¡Cuántas felicidades posibles sacrificamos a la impaciencia de un placer inmediato! Pero el deseo de conocer la verdad era más fuerte y le parecía más noble. Sabía que la realidad de las circunstancias que había podido reconstituir exactamente, aún a costa de su vida, era legible detrás de aquella ventana estriada de luz, con la tapa iluminada de oro de uno de esos preciosos manuscritos cuya belleza artística no puede dejar indiferente al erudito que los consulta. Y sentía una voluptuosidad en conocer la verdad que lo apasionaba en este ejemplar único, efímero y precioso, hecho de una materia translúcida tan cálida y tan bella. Y, además, la superioridad que sentía –que tanto necesitaba sentir- sobre ellos no era tanto estar enterado, como poder mostrar que lo estaba. Se puso en puntas de pié y golpeó. No oyeron, Volvió a golpear más fuerte y la conversación cesó. Se oyó una voz de hombre y Swann procuró distinguir a cuál de los amigos de Odette podía pertenecer. La voz preguntó:

-¿Quién es?-

No estaba seguro de reconocerla. Volvió a llamar. Abrieron la ventana, luego las persianas. Ahora ya no había posibilidad de retroceder y, como se iba a dar cuenta de todo, para no presentarse con el aire infeliz de un hombre celoso y con curiosidad, se limitó a gritar con voz diferente y alegre:

-¡Por favor, no se moleste! Al pasar por acá he visto luz, y quise preguntar si ya estaba usted mejor.

Levantó la mirada. Ante él vio, asomados a la ventana, dos señores de edad, uno de ellos con una lámpara en la mano y entonces pudo ver la habitación, una habitación desconocida. Como tenía la costumbre cuando iba a ver a Odette muy tarde, de reconocer su ventana por ser la única que estaba encendida, se había equivocado, golpeando la ventana contigua de la casa de al lado. Se disculpó, se alejó y volvió a su casa, contento de que la satisfacción de su curiosidad hubiera dejado su amor intacto y de que, después de haber estado simulando hacia Odette una especie de indiferencia, no le hubiera dado, con sus celos, la prueba de que la amaba demasiado, prueba que, entre dos amantes, dispensa para siempre al que la recibe de querer mucho al otro.

Pues Swann estaba llegando a una edad en que la filosofía… no era ya de la juventud, sino una filosofía positiva, casi médica, de hombre que, en vez de exteriorizar los objetos de sus aspiraciones, intentan extraer de sus años ya vividos un residuo fijo de costumbres, de pasiones, que pueden considerar como características y permanente en ellos y a los cuales, deliberadamente, tratarán de que el género de existencia adoptado pueda dar satisfacción. A Swann le parecía sensato aceptar el sufrimiento que experimentaba por ignorar lo que había hecho Odette, del mismo modo que aceptaba la recrudescencia que un clima húmedo provocaba a su eczema…

Sus celos se regocijaban, como si estos celos tuvieran una vitalidad independiente, egoísta, voraz, que engullía todo lo que servía para alimentarlos, aunque fuera a costa de él mismo.

Desde hacía un momento Odette daba señales de emoción y de incertidumbre; si no el significado de este discurso, ella comprendía al menos que éste entraba en el género corriente de los laïus y escenas de reproche o de súplicas, y la experiencia que tenía de los hombres le permitía deducir, sin fijarse mucho en detalles de palabras, que no las dirían si no estuvieran enamorados, que puesto que estaban enamorados no había por qué obedecerlos, que se enamorarían todavía más.

Y Swann se consideró feliz, a pesar de todo, al sentir que, si entre todos los mortales él era el único que no tenía derecho a ir ese día a Pierrefonds, esto se debía a que él era para Odette alguien distinto, su amante, y esa restricción que sufría al derecho universal a la libre circulación no era más que una forma de aquella esclavitud, de aquel amor que tanto valoraba.

Y esperaba inútilmente toda la noche, porque los Verdurin habían adelantado el regreso y Odette estaba en París, desde mediodía, no se le había ocurrido avisar a Swann, y, no sabiendo qué hacer, se había ido sola al teatro, había vuelto a casa temprano y ahora estaba durmiendo.

…pasándose la mano por los ojos exclamaba: “¡Sea lo que Dios Quiera! “como esas personas que, después de esforzarse por abarcar el problema de la realidad del mundo exterior o de la inmortalidad del alma, conceden a su cerebro fatigado el respiro de un acto de fe.

Tenía la brusca sospecha de que esta hora que pasaba en casa de Odette, junto a la lámpara, no era una hora ficticia, para uso suyo (destinada a enmascarar esa cosa terrible y deliciosa, en la que pensaba siempre sin poder imaginársela bien nunca: una hora en la vida de Odette, cuando él no estaba allí, con accesorios de teatro y frutas de cartón, sino que era de veras una hora en la vida de Odette, que si él no hubiera estado allí Odette habría ofrecido el mismo sillón a Forcheville, sirviéndole no un brebaje desconocido, sino precisamente aquella naranjada…

Sin embargo, Swann sospechaba que lo que echaba de menos eran una calma, una paz que no habrían sido una atmósfera favorable para su amor. Cuando Odette dejara de ser para él una criatura siempre ausente, anhelada, imaginaria, cuando el sentimiento que ella le inspiraba no fuese ya esa misteriosa inquietud que le causaba la frase de la sonata sino afecto y reconocimiento, cuando se establecieran entre ellos relaciones normales que terminaran con su locura y su tristeza, entonces los actos de la vida de Odette le parecerían poco interesantes en sí mismos como ya había tenido varias veces la sospecha de que lo eran: por ejemplo, el día en que había leído a contraluz la carta dirigida a Forcheville, y, al juzgar su enfermedad con tanta sagacidad como si se la hubiera inoculado para estudiarla, se decía que, una vez curado, todos los actos de Odette le iban a ser indiferentes. Pero en realidad, desde el fondo de su estado morboso, temía tanto como la muerte semejante curación, que habría sido en efecto la muerte de todo lo que él era en ese momento.

Cuando su mirada encontraba la fotografía de Odette sobre su mesa, o cuando ella venía a verlo, le costaba trabajo identificar la figura de carne o de cartulina con la conmoción dolorosa y constante que estaba en él. Se decía casi con asombro: “Es ella” como si de repente nos mostraran exteriorizada ante nosotros una de nuestras enfermedades, y no le encontráramos parecido con lo que sufrimos. “Ella”: intentaba preguntarse qué era eso; pues es una de las semejanzas entre el amor y la muerte, más que otras tan vagas, de las que siempre nos hablan, el llevarnos a interrogar más y más con miedo de que se nos escape su realidad, el misterio de la personalidad. Y esta enfermedad que era el amor de Swann se había multiplicado tanto, se había enlazado tan íntimamente a todas las costumbres de Swann, a todos sus actos, a su pensamiento, a su salud, a su sueño, a su vida, incluso a lo que deseaba para después de la muerte, que ya no formaba más que un todo con él, que no hubieran podido arrancárselo sin destruirlo casi completamente: para decirlo en términos quirúrgicos, su amor ya no era operable.

Y la idea que si le daba un ataque su valet iba a correr espontáneamente a avisar al duque de Chartres, al príncipe de Reuss, al duque de Luxemburgo y al barón de Charlus, era para él un consuelo, como era un consuelo para Françoise saber que la iban a enterrar envuelta en sus finas sábanas propias, marcadas con sus iniciales, sin zurcidos (o tan bien zurcidas que sólo servían para dar una egregia idea de la habilidad de la zurcidora), sudario que siempre tenía presente en su imaginario y del cual extraía cierta satisfacción, ya que no de bienestar, por lo menos de amor propio.

El saber no siempre permite el impedir, pero por lo menos las cosas que sabemos, las tenemos, sino entre las manos, en nuestro pensamiento, y las disponemos allí a nuestro gusto, lo cual nos da la ilusión de una especie de poder sobre ellas.

En esos tiempos, a todo lo que él decía, respondía ella con admiración: “Usted, nunca será como los demás”; y contemplaba su cabeza alargada y un poco calva, que hacía pensar a las personas que conocían los éxitos de Swann: “No es precisamente buenmozo, si usted quiere, pero es elegante: esa mecha, ese monóculo, esa sonrisa”, y, tal vez con más curiosidad por saber cómo era él que deseosa de llegar a ser su querida, ella le decía: “¡Cómo me gustaría saber lo que hay dentro de esa cabeza!”.

Ahora, a todas las palabras de Swann, ella comentaba con un tono a veces irritado, a veces indulgente: “¡Ah, tú nunca serás como los demás!” Y contemplaba esa cabeza que estaba un poco más avejentada por las preocupaciones (pero de la cual todos pensaban ahora, en virtud de esa misma aptitud que permite descubrir las intenciones de una pieza sinfónica cuya descripción hemos leído en el programa y el parecido de un niño cuando uno conoce a sus padres: “¡No es precisamente feo, si usted quiere, pero es ridículo: ¡ese monóculo, esa mecha, esa sonrisa!”, operando en sus imaginaciones sugestionadas la demarcación inmaterial que separa, a unos meses de distancia, una cabeza de amante romántico de una cabeza de cornudo) y decía: “¡Ah, si pudiera cambiarla, meterle un poco de razón a esa cabeza!”

…, pero en estado de indiferencia melancólica hacia todas las cosas que no tenían que ver con Odette, en particular las cosas del mundo elegante, que se le aparecían con el encanto que tienen por sí mismas, cuando ya no son un fin para nuestra voluntad.

Por naturaleza, la marquesa de Gallardon era baja, hombruna y rechoncha, pero los desaires la habían enderezado como esos árboles que, nacidos en una mala posición al borde de un precipicio, se ven forzados a crecer hacia atrás para mantener su equilibrio.

La princesa estalló en una carcajada que le era peculiar y que estaba destinada a mostrar a la vez a los otros que se burlaba de alguien y también a embellecerse, concentrando los rasgos de su rostro en torno a su boca animada y a su mirada brillante…

“…En el fondo, me parece ridículo que un hombre tan inteligente sufra por una mujer de esa clase y que, además, no tiene ningún interés, pues me dicen que es idiota”- añadió con esa sabiduría de las personas no enamoradas que piensan que un hombre inteligente sólo debería sufrir por una mujer que valiera la pena; lo cual es equivalente a sorprenderse de que una persona se digne padecer del cólera por culpa de un ser tan diminuto como el bacilo vírgula.

El violín había subido hasta unas notas altas y se quedaba en ellas, esperando, con una espera que se prolongaba sin que él dejara de sostenerlas, exaltado al sentir que el objeto de su espera se acercaba, con un esfuerzo desesperado para durar hasta su llegada, por recibirlo antes de expirar, por mantener todavía un instante con sus últimas fuerzas el camino abierto para que pudiera pasar, como se sostiene una puerta que se va a caer sin esos esfuerzos. Y antes de que Swann hubiera tenido tiempo de comprender y de decirse “Es la frase de la sonata de Vinteuil, ¡no digamos más!”, todos los recuerdos de la época en que Odette estaba enamorada de él, y que hasta ese día había logrado mantener invisibles en las profundidades de su ser, engañados por ese brusco rayo del tiempo del amor se habían despertado y, remontándose en vuelo, habían venido a cantarle locamente, sin piedad por su infortunio presente, los olvidados estribillos de la felicidad.

Y Swann divisó, inmóvil ante esta dicha revivida, un desdichado que le inspiró lástima porque en el primer instante no lo reconoció, al punto que debió bajar la mirada para que no se viera que tenía los ojos llenos de lágrimas. Era él mismo.

¿Cómo habría sido su vida?¿De qué dolores había extraído aquella fuerza de dios, aquella ilimitada potencia de crear? Y cuando era la frase la que le hablaba de la vanidad de su pena, Swann sentía dulzura en esa prudencia razonable que le había parecido intolerable leída en el rostro de los indiferentes, que juzgaban su amor como una divagación sin importancia. Y es que la frase, por el contrario y cualquiera que fuese la opinión que tuviera sobre la breve duración de sus estados de ánimo, veía en ellos, no como todas estas personas algo menos serio que la vida positiva, sino algo muy superior a ella: lo único que valía la pena de expresarse.

Tal vez la nada sea la única verdad y todo nuestro sueño sea inexistente, pero entonces esas frases musicales, esas nociones que existen en relación a ella, tampoco deberán tener realidad. Pereceremos, pero nos llevaremos en rehén esas divinas cautivas que correrán nuestra suerte. Y la muerte con ellas parece menos amarga, menos sin gloria, tal vez menos probable.

… y se dijo: “Uno no conoce su propia felicidad. Nunca somos tan desgraciados como creemos”. Pero calculó que esa existencia duraba ya varios años, que lo más que podía esperar es que durara toda la vida, que iba a sacrificar su trabajo, sus placeres, sus amigos, su vida entera a la esperanza diaria de una cita que no le daba ninguna felicidad, y se preguntó si no se estaba engañando, si lo que había favorecido las relaciones de ellos e impedido la ruptura no había sido perjudicial a su destino, si el acontecimiento deseable no hubiera sido ese que tanta alegría le había dado que no se produjera en sueños: su partida; y se dijo que nunca sabemos hasta qué punto somos desgraciados, que uno nunca es tan feliz como cree serlo.

Y, sin embargo, esta Odette que le producía este dolor no le era por ella menos querida, sino, por el contrario, más valiosa, como si a medida que aumentaba el sufrimiento, aumentara también el precio del calmante, del contraveneno que tan sólo esta mujer poseía.

Pues sus celos, que se habían tomado el trabajo que un enemigo no se hubiera dado para llegar a darle ese golpe, a hacerle tener el conocimiento del dolor más cruel que nunca había conocido, sus celos pensaban que no había sufrido bastante y trataban de infligirle una herida aún más profunda.

…habría querido percibir, como un paisaje que va a desaparecer, este amor que acababa de abandonar; pero es tan difícil ser doble y darse el espectáculo verídico de un sentimiento que hemos dejado de poseer que muy pronto, al hacerse la oscuridad en su cerebro, ya no veía nada, renunciaba a mirar, se quitaba los lentes, limpiaba los cristales; y se decía que vale más descansar un poco, que ya habría tiempo, y volvía a arrinconarse en la falta de curiosidad, en el entorpecimiento del viajero soñoliento que se echa el sombrero sobre los ojos para dormir en el vagón que él siente que lo lleva, cada vez más velozmente, lejos del país en que ha vivido tanto tiempo y que se había prometido no abandonar sin darle un último adiós.

Como los diferentes azares que nos ponen en presencia de ciertas personas no coinciden con el tiempo en que las amamos, sino que, sobrepasándolo, pueden producirse antes de que comience y repetirse después de que ha terminado, las primeras apariciones que hace en nuestra vida un ser destinado más adelante a gustarnos adquieren retrospectivamente a nuestros ojos un valor de advertencias, de presagios. Es de esta manera que Swann había relacionado muchas veces la imagen de Odette encontrada en el teatro esa primera noche en que nunca pensó que la iba a volver a ver, con la reunión de la marquesa de Saint-Euverte en que había presentado el general de Froberville a madame de Cambremer. Los intereses de nuestra vida son tan múltiples que no es raro que en una misma circunstancia los jalones de una dicha que aún no existe sean puestos junto al agravamiento de un dolor que sentimos.

Pero una hora después de despertarse, …, volvió a pensar en su sueño y volvió a ver, del mismo modo en que los había sentido cerca de él, la tez pálida de Odette, sus mejillas demasiado flacas, los rasgos tensos, los ojos fatigados, todo lo que –en el curso de sucesivas ternuras que habían hecho de su duradero amor por ella un largo olvido de la imagen primera que él había tenido- él había dejado de notar desde los primeros tiempos de su relación con ella; y sin duda, mientras dormía, su memoria había ido a buscar en ellos la sensación exacta. Y con esa doblez intermitente que reaparecía en él en cuanto no se sentía desgraciado y que rebajaba al mismo tiempo el nivel de su moralidad, se dijo para sí: “¡Pensar que he malgastado años de mi vida, que he querido morirme, que he tenido el amor más grande de mi existencia por una mujer que no me gustaba, que no era mi tipo!”

Del mismo modo que el hermoso sonido de la voz, reproducido aisladamente por el fonógrafo, no nos consolaría de haber perdido a nuestra madre, una tempestad imitada mecánicamente me habría dejado tan indiferente como las fuentes luminosas de la Exposición. Yo también quería, para que la tempestad fuera absolutamente verdadera, que la orilla misma fuera una orilla natural, no un dique recientemente creado por una municipalidad.

Más adelante ocurrió que una simple variación atmosférica fue suficiente para provocar en mí esta modulación, sin que fuera necesario esperar la vuelta de una estación. Pues muchas veces encontramos en una, extraviado, un día de otra, en la cual nos hace vivir, que evoca inmediatamente, cuyos placeres particulares nos hace desear e interrumpe los sueños que estábamos por tener, poniendo antes o después de su turno esta hoja arrancada de otro capítulo, en el calendario interpolado de la Felicidad.

Incluso desde un punto de vista simplemente realista los países que deseamos ocupan en nuestra vida verdadera mucho más lugar que el país donde estamos realmente. Sin duda si yo hubiera prestado más atención a lo que había en mi pensamiento cuando pronunciaba las palabras “ir a Florencia, a Parma, a Pisa, a Venecia”, me habría dado cuenta que lo que veía no era en absoluto una ciudad, sino algo tan distinto de todo lo que yo conocía, tan delicioso como podría ser para una humanidad cuya vida hubiera transcurrido únicamente en finas tardes invernales esa maravilla desconocida: una mañana de primavera.

… todo transcurría como si ella y la muchachita que era el objeto de mis sueños fueran dos seres diferentes.

… y como cada cual tiene necesidad de encontrar razones a su pasión, hasta tener la suerte de encontrar en el ser que ama las cualidades que la literatura o la conversación le han enseñado que son dignas de excitar el amor, hasta asimilárselas por imitación y convertirlas en nuevas razones de su amor, aunque esas cualidades fueran las más opuestas a las que ese amor hubiera buscado cuando era espontáneo…

… y me volvía un destierro cualquier lugar agradable si ella no estaba en él…

De tal modo que después de haber observado que la casa estaba bien situada, hablaban de otra casa que lo estaba aún más, pero que no tenía nada que ver con Gilberte, o de financistas de más categoría que su abuelo, y si por un momento daban la impresión de tener la misma opinión que yo era por un malentendido que no tardaba en disiparse. Pues mis padres estaban desprovistos de ese sentido suplementario y momentáneo que me había dado el amor y que me hacía percibir en todo lo que rodeaba a Gilberte una calidad desconocida, análoga en el mundo de las emociones a lo que es tal vez en el mundo de los colores el infrarrojo.

Después proseguíamos nuestro camino hasta la puerta de entrada, donde un portero distinto a todos los otros porteros e impregnado hasta en los galones de su librea del mismo encanto doloroso que yo encontraba en el nombre de Gilberte, daba la impresión de estar enterado de que yo pertenecía a esa clase de seres a quienes una indignidad original impediría siempre entrar en la vida misteriosa que él estaba encargado de proteger y sobre la cual las ventanas del entrepiso parecían cerrarse conscientemente…

……pues sus padres…, como todo lo que la rodeaba, excitaban en mí un parejo amor, y hasta una turbación más dolorosa… y finalmente… (supe muy pronto que a ellos no les gustaba que yo jugara con ella) ese sentimiento de veneración que dedicamos siempre a los seres que ejercen sin frenos el poder de hacernos daño.

Pero cuando desaparece una creencia subsiste en ella, cada vez más vivaz y para ocultar el poder que hemos perdido de dar realidad a cosas nuevas, un apego fetichista a las cosas antiguas que ella animaba, como si fuera en ellas y no en nosotros que residía lo divino y como si nuestra incredulidad actual tuviera una causa contingente: la muerte de los dioses. ¡Qué horror!, me decía: ¿es posible que estos automóviles parezcan tan elegantes como los antiguos coches? … ¡Qué horror! Mi consuelo hoy, cuando ya no existe la elegancia, consiste en pensar en las mujeres que conocí.

…lanzaban gritos agudos y se posaban uno tras otro en los grandes robles que, debajo de sus coronas druídicas y con una majestad dodónica, parecían proclamar el vacío inhumano del bosque abandonado y me ayudaron a comprender mejor la contradicción que consiste en buscar en la realidad cuadros de la memoria, porque siempre les faltaría el encanto que les viene de la memoria misma y de no ser percibidos por los sentidos. La realidad que yo había conocido no existía más… Los lugares que hemos conocido sólo pertenecen al mundo del espacio en que los situamos para mayor facilidad. Y no eran más que una delgada lámina en medio de las impresiones contiguas que formaban nuestra vida de entonces; el recuerdo de una cierta imagen es sólo la nostalgia de un cierto instante y las casas, las rutas, las avenidas son fugitivas, ¡ay!, como los años.